© 2025 Lisa Widerek · Über das, was zwischen Tinte, Trauma und Tagesform liegt.

Zwischen Gefühl und Graphit

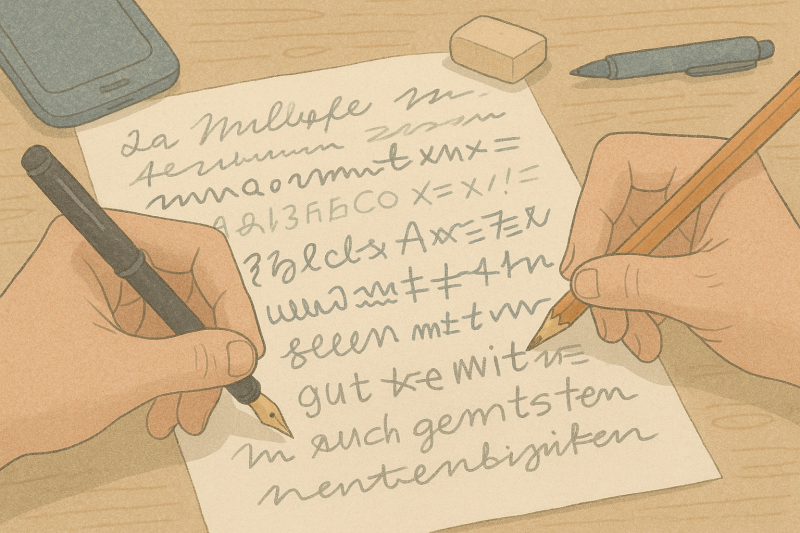

„Deine Handschrift sieht heute ganz anders aus als gestern.“

Ein Satz, den ich in der Schule mehr als einmal gehört habe. Mal klobig und schief, mal zierlich und geschwungen – meine Buchstaben wirkten wie aus verschiedenen Federn entsprungen. Meine Lehrer waren irritiert, verdächtigend. Manche dachten, ich hätte abgeschrieben. Oder jemand anders hätte für mich geschrieben. Dabei war die Wahrheit viel unspektakulärer – und gleichzeitig viel komplexer: Meine Schrift war ein Spiegel meines inneren Zustands. Und dieser änderte sich schneller, als Tinte trocknen kann.

Was Handschrift alles ausdrückt

Handschrift ist nicht nur eine motorische Fähigkeit. Sie ist ein Ausdruck. Von Stimmung, Energie, innerem Zustand. Von Maskierung und Autonomie.

Emotionale Verfassung: In Momenten innerer Ruhe fließen die Buchstaben harmonischer. In Phasen von Angst, Wut oder Überforderung wirken sie fahrig, zu stark aufgedrückt oder kaum leserlich.

Aktivierungszustand: Besonders bei ADHS kann sich die Schrift je nach Zustand drastisch verändern. Im Hyperfokus wird sie präzise, fast akribisch. In Erschöpfung oder Unterforderung hingegen zittrig oder schludrig.

Masking durch „schöne Schrift“: Viele neurodivergente Menschen haben gelernt, in bestimmten Situationen besonders schön oder ordentlich zu schreiben – etwa bei Prüfungen oder in der Schule, um den Eindruck von Kontrolle oder Intelligenz zu vermitteln. Diese „Schönschrift“ ist dann oft nicht echt, sondern eine performative Geste.

Identitätsdiffusion bei Autismus, Trauma oder Hochsensibilität: Wenn sich die eigene innere Position verschiebt – etwa durch Maskierung, Dissoziation oder Reizüberflutung – verändert sich auch die Handschrift. Sie ist kein fixer Ausdruck einer konstanten Persönlichkeit, sondern ein variables Echo dessen, was gerade innen geschieht.

In meiner Jugend sah mein Heft oft aus, als hätte jeden Tag eine andere Persönlichkeit das Schreiben übernommen. Heute weiß ich: Das war kein Chaos. Es war meine Art, mich zu zeigen – in einer Sprache, die niemand verstand.

Motorische Hintergründe bei Neurodivergenz

Was viele nicht wissen: Hinter der Handschrift stehen auch körperliche Prozesse – und die laufen bei neurodivergenten Menschen oft anders ab.

Dyspraxie: Auch als „entwicklungsbedingte Koordinationsstörung“ bekannt, kann Dyspraxie die Feinmotorik erheblich beeinflussen. Die Folge: unregelmäßige, schwer kontrollierbare Bewegungsabläufe beim Schreiben.

Mangelndes Körperschema: Viele neurodivergente Kinder und Erwachsene haben ein unsicheres Körpergefühl. Sie spüren ihre Bewegungen nicht so deutlich – oder nur verzögert. Das Schreiben wird dadurch zur kognitiven Höchstleistung.

PDA und Druckblockaden: Beim Pathological Demand Avoidance (PDA) kann allein der innere Druck, etwas „gut“ oder „schön“ machen zu müssen, zu einer Blockade führen. Ich erinnere mich an Aufsätze, bei denen ich ewig am ersten Buchstaben festhing – aus Angst, dass er „nicht gut genug“ wird. Manchmal schrieb ich lieber gar nicht.

Kinder und Schriftentwicklung – ein oft missverstandenes Signal

Gerade bei Kindern mit ADHS, Autismus oder hochsensiblen Strukturen zeigt sich das Thema Handschrift früh – und wird häufig missinterpretiert.

-

Spiegelverkehrtes Schreiben ist nicht zwingend ein Zeichen von Unreife, sondern kann auch mit räumlicher Verarbeitung oder neurologischer Besonderheit zusammenhängen.

-

Buchstaben werden vergessen oder verformt, weil die Gedanken schneller fliegen als die Hand hinterherkommt.

-

Hohe Diskrepanz zwischen Gedanken und grafischer Umsetzung: Kinder mit ADHS oder Autismus haben oft eine reiche Innenwelt – und frustrieren daran, dass sie diese nicht „schnell genug“ auf Papier bekommen.

-

Fehlinterpretation durch Lehrkräfte: Was als Faulheit oder mangelnde Anstrengung gesehen wird, ist häufig ein Ausdruck von Überforderung oder nonverbaler Kommunikation. Das Schreiben fällt schwer – nicht weil der Wille fehlt, sondern weil das System überlastet ist.

Studien wie die von Rosenblum et al. (2013) zeigen, dass Kinder mit ADHS oder ASS signifikant häufiger Schwierigkeiten in der Handschrift zeigen – sowohl in Bezug auf Lesbarkeit als auch auf motorische Ausführung.

Ergänzend zeigt eine Studie von Adi-Japha et al. (2007), dass selbst bei durchschnittlicher Intelligenz neurodivergente Kinder häufig unter erhöhtem Schreibstress leiden, was wiederum zu Leistungseinbußen und erhöhter Frustration führt. Auch die Forschung von Chang & Yu (2020) legt nahe, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen visuomotorischer Integration und Schreibqualität bei autistischen Kindern gibt – und dass konventionelle Fördermethoden diesen Faktor oft übersehen.

Warum meine Schrift kein verlässliches Identitätsmerkmal ist

„Die Handschrift ist der Fingerabdruck der Persönlichkeit“, heißt es oft. Für viele mag das stimmen. Für mich nicht.

Meine Schrift war nie konstant. Sie war ein emotionales Thermometer. An ihr konnte man ablesen, wie sehr ich funktionierte – oder nicht. Wie sehr ich mich verstellte. Wie sicher ich mich fühlte. Oder wie sehr ich mich selbst verloren hatte.

Meine Schrift ist kein Fingerabdruck. Sie ist ein Spiegel meines inneren Zustands. Und dieser wechselt – mal täglich, mal stündlich. Je nach Stimmung, Energie, Erinnerung, Überreizung oder innerer Haltung. Und genau das ist okay.

Handschrift und Identität – ein Tanz aus Fragmenten

Die meisten Menschen erleben sich als Einheit. Ein Ich, ein Stil, ein Leben.

Ich? Ich habe viele Stimmen. Viele Ichs. Viele Schriftbilder. Manchmal schreibe ich wie eine Träumerin. Manchmal wie ein General. Manchmal wie ein Kind. Und manchmal wie eine, die verzweifelt versucht, ordentlich zu wirken – um nicht aufzufallen.

Diese Vielfalt ist kein Mangel. Sie ist Ausdruck. Ausdruck davon, dass mein Ich sich nicht in ein Raster pressen lässt. Dass Identität flüssig ist. Dass ich kein statisches Wesen bin – sondern ein sich wandelndes Erleben.

Gerade bei Menschen mit Trauma, Dissoziation oder neurodivergenten Profilen kann sich Identität aufsplittern. Schrift wird dann zum Ventil. Zum Zeichen innerer Prozesse. Und manchmal zum einzigen Beweis, dass „da drinnen“ gerade wirklich etwas lebt.

Und was bedeutet das jetzt – für Schule, Alltag und Selbstwert?

-

Keine Handschrift ist „falsch“. Sie ist Ausdruck, nicht Bewertungskriterium.

-

Lehrkräfte sollten weniger auf Optik, mehr auf Inhalt achten. Handschriftliche Schwankungen sind kein Zeichen von Faulheit.

-

Selbstfürsorge bedeutet auch: Schreib wie du willst. Lass deine Schrift fließen, abbrechen, krakeln. Es ist DEINE Sprache.

-

Für Diagnostik und Pädagogik gilt: Motorische und grafische Aspekte sollten immer im neurodivergenten Kontext interpretiert werden.

-

Förderung beginnt mit Verständnis. Und Verständnis beginnt mit der Frage: „Was zeigt mir diese Schrift – über das Innenleben des Kindes, nicht nur über seine Feinmotorik?“

Fazit: Vielfalt in Schrift = Vielfalt in Sein

Vielleicht schreibt mein Ich heute klein. Vielleicht morgen groß. Vielleicht verschnörkelt, vielleicht kantig. Aber keine dieser Schriften ist weniger wahr. Keine ist weniger „ich“.

Neurodivergente Menschen schreiben anders – nicht schlechter.

Und manchmal ist der schönste Satz der, den man kaum lesen kann – aber ganz genau fühlt.

Wenn du dich in diesen Zeilen wiedererkennst, dann darfst du wissen: Deine Schrift ist kein Makel. Sie ist ein Zeichen. Und du darfst jeden Buchstaben davon lieben.

Herzlich,

FliWi

#neurodivergenz #handschrift #adhs #autismus #schriftbild #pdaalltag #authentischleben #feinmotorik #schriftentwicklung #fliwiblog #verstecktesymptome

Kommentar hinzufügen

Kommentare