© 2025 Lisa Widerek · Über das Verlorengehen zwischen Gemeinsamkeit und Missverständnis.

Zwischen Gefühl und Echo

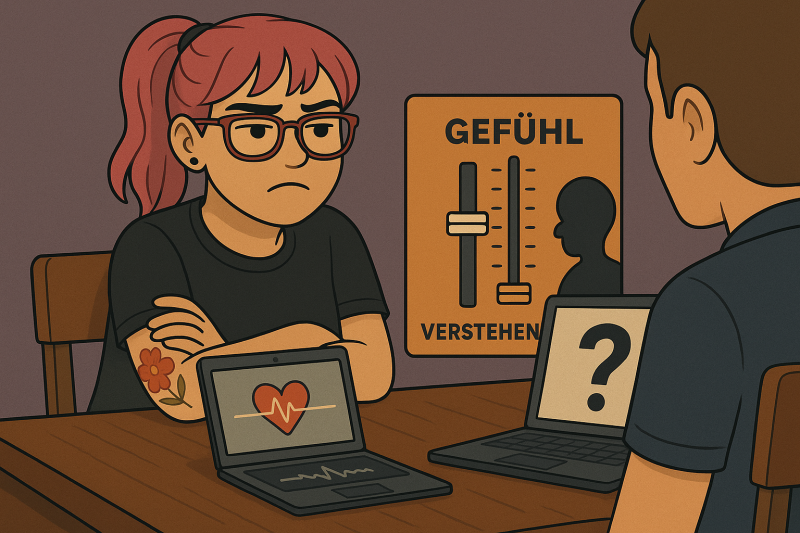

Du kannst fühlen. Du kannst denken. Du kannst sogar alles analysieren. Aber wenn der Mensch vor dir nicht dieselbe Sprache spricht – was dann?

In dieser Frage liegt mehr als Frust. Sie ist das stille Echo, das in vielen neurodivergenten Beziehungen mitschwingt. Denn auch wenn wir hoffen, unter „Gleichgesinnten“ mehr verstanden zu werden, bedeutet das nicht automatisch Nähe. Manchmal ist das Gegenteil der Fall.

Die Illusion von Gleichklang

Viele neurodivergente Menschen – mich eingeschlossen – sehnen sich nach Gleichklang. Nach einem Ort, an dem man nicht erklären muss, warum Smalltalk schmerzt oder Geräusche körperlich wehtun. Nach Menschen, die das Energielevel teilen, die Tiefe mögen, die Scham nicht ausweichen.

Aber: Neurodivergenz ist kein Garant für Verständnis.

Jana zum Beispiel hatte eine Freundin mit ADS – eine ähnliche Diagnose, aber völlig andere Strategien. Während Jana sich in Rückzug rettete, redete die Freundin sich durch ihre Reizüberflutung hindurch. Während Jana sich schämte, wenn sie aus dem Rahmen fiel, lebte die Freundin ihre Andersartigkeit laut. Gleiche Sprache, andere Grammatik.

Auch ich habe mich schon einsam gefühlt unter Menschen, die ähnliche Diagnosen trugen – aber ganz andere Muster, Werte oder Coping-Strategien hatten. Denn auch unter Autist:innen, ADHS-Menschen, Menschen mit PDA oder Hochsensibilität gibt es individuelle Filter, Traumabiografien und Schutzprogramme. Nähe heißt nicht automatisch Deckungsgleichheit.

Studien wie die von Milton (2012) über den "Double Empathy Problem" zeigen, dass Kommunikationsprobleme zwischen autistischen und nicht-autistischen Menschen nicht nur einseitig sind – sondern auch unter Autist:innen selbst auftreten können, wenn die Perspektiven stark voneinander abweichen.

Emotional intelligent – aber trotzdem blind

Ich erinnere mich an eine Szene, in der ich gesehen habe, dass es einem mir wichtigen Menschen schlecht geht. Ich wusste es. Ich verstand die Anzeichen. Und ich tat – nichts. Nicht, weil ich nicht wollte. Sondern, weil mein System eingefroren war. Weil mein eigenes inneres Chaos mir keine Bewegung erlaubte.

Emotionale Intelligenz bedeutet nicht immer emotionale Empathie.

Man kann wissen, was jemand fühlt – und trotzdem nicht in der Lage sein, zu reagieren. Besonders in stressgeladenen Momenten greifen neurobiologische Notfallstrategien: Fight, Flight, Freeze oder Fawn. Menschen mit PDA zum Beispiel erleben Kontrolle als Überlebensmechanismus. Jede emotionale Nähe kann dann wie eine Bedrohung wirken, die Flucht oder Starre auslöst.

Empathie ist also nicht nur eine Frage des Wollens. Sie ist oft eine Frage der inneren Sicherheit. Und die fehlt in vielen neurodivergenten Momenten. Weil Reize überfordern. Weil alte Muster greifen. Oder weil die Verbindung zum eigenen Gefühl unterbrochen ist

Hier zeigt sich der Unterschied zwischen kognitiver und affektiver Empathie: Kognitive Empathie bedeutet, dass ich verstehe, was du fühlst – affektive Empathie bedeutet, dass ich es auch mitfühle.

Ich selbst habe über Jahre hinweg so intensiv mitgefühlt, dass ich irgendwann beschlossen habe, mich emotional zu entkoppeln. Nicht aus Kälte – sondern aus Selbstschutz. Heute fühle ich nur noch affektive Empathie für sehr wenige Menschen. Für den Rest bleibt oft nur die kognitive, logische Variante: Ich verstehe, was du fühlst – aber ich fühle es nicht mit.

Jana dagegen ist das Gegenteil. Ihre affektive Empathie ist so stark, dass sie Gefühle anderer Menschen wie ein Schwamm aufsaugt. Sie schwingt mit. Sie übernimmt. Und das hinterlässt sie oft völlig erschöpft und orientierungslos.

Laut Baron-Cohen et al. (2004) und Smith (2009) unterscheiden sich kognitive und affektive Empathie nicht nur neuropsychologisch, sondern auch in ihrer Funktion: Während kognitive Empathie wichtig für Verstehen und Perspektivwechsel ist, ist affektive Empathie essenziell für Mitgefühl und soziales Bonding. Letztere kann aber überfordern – besonders bei neurodivergenten Personen mit hoher Sensitivität.

Emotionale Intelligenz – so wie ich sie heute erlebe – ist häufig kein Geschenk, sondern ein Überlebensmechanismus. Ich habe gelernt, Menschen zu lesen, Muster zu erkennen, Gefühle zu deuten – nicht weil ich das wollte, sondern weil ich es musste. Es war meine Art, Bedrohung früh zu erkennen. Heute führt das dazu, dass ich Menschen mit ihren Fehlern lieben kann. Weil ich nicht nur sehe, was sie tun, sondern auch, warum. Ich analysiere nicht die Tat – ich erkenne das Muster. Erst wenn dieses Muster wiederholt und toxisch wird, wenn das Fass überläuft, muss ich mich schützen. Nicht, weil ich aufhöre zu lieben – sondern weil ich beginne, mich selbst zu bewahren.

Die Fähre zur Trauminsel – und der Fahrradkreis auf der Nachbarinsel

Ich habe einmal gesagt, dass manche Menschen wie eine Fähre zu einer Trauminsel sind. Sie ist wunderschön – aber die Überfahrt ist stürmisch. Ich weiß nie, ob ich heil ankomme. Andere dagegen sind wie ein Fahrradkreis auf der Nachbarinsel: sicher, stabil, aber nicht mein Kontinent.

Bindung und Sicherheit sind nicht immer kompatibel.

Es ist möglich, jemanden zu lieben und gleichzeitig nicht bei ihm zur Ruhe zu kommen. Und es ist möglich, sich sicher zu fühlen – ohne sich gesehen zu fühlen.

Was ist mir wichtiger? Resonanz oder Berechenbarkeit? Tiefe oder Stabilität? Vielleicht ist das die schwerste Frage von allen.

Warum wir tief fragen – und warum die Antwort nicht "gut" sein darf

Unter Neurodivergenten gibt es eine Eigenheit: „Wie geht’s?“ ist keine Floskel. Es ist ein Angebot zur Wahrheit. Aber was passiert, wenn dieses Angebot nicht angenommen wird?

Ich habe oft erlebt, dass Menschen, die selbst neurodivergent sind, besonders verletzt reagieren, wenn andere nicht dieselbe Tiefe leben wollen oder können. Gerade, weil wir oft so sehr nach Verbundenheit dürsten, tut es doppelt weh, wenn der andere innerlich auf Distanz bleibt.

Manche maskieren ihre Neurodivergenz – aus Angst, nicht dazuzugehören. Andere stellen sie aus – aus einem Bedürfnis nach Sichtbarkeit. Beides kann Verbindung erschweren. Besonders, wenn wir selbst noch unsicher sind, wie viel von uns wir zeigen dürfen.

Und noch etwas: Wir spüren, wenn die Antwort nicht echt ist. Wenn ein „gut“ eigentlich „ich bin überfordert“ heißt. Und weil viele von uns so gut spüren, tut das Unausgesprochene oft mehr weh als jede direkte Zurückweisung.

Die Studie von Williams et al. (2018) zu "Camouflaging" bei Autist:innen zeigt, dass ständiges Anpassen an soziale Normen nicht nur stressig, sondern auch ein Hindernis für echte zwischenmenschliche Verbindung ist – selbst unter Betroffenen.

Wie Traumata & Masking unsere Verbindung erschweren

Viele von uns haben gelernt: Nähe ist gefährlich. Bedürftigkeit ist peinlich. Verletzlichkeit ist Schwäche. Also maskieren wir. Auch in Beziehungen.

Er zum Beispiel liebt – aber zeigt es selten offen. Wenn er doch etwas sagt, bin ich überfordert. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Ich lächle dann schief. Oder weiche aus. Und später, viel später, versuche ich es nochmal. Mit Worten, die sich sicher anfühlen. Aber manchmal ist es dann zu spät.

Ich erinnere mich auch an Nächte, in denen er mir gefühlt tausendmal sagte, wie sehr er mich liebt. Er sagte die süßesten Dinge über mich. Und ich? Ich grinste dümmlich. Ich hätte ihm so gerne gesagt, dass ich ihn auch liebe. Dass ich bewundere, wie er denkt, wie er fühlt, wie er lebt. Aber ich konnte nicht. Ohne Alkohol fehlen mir manchmal die Worte für Zärtlichkeit. Dann versuche ich, mit Humor zu reagieren. Oder mit einem sarkastischen Spruch. Ich renne nicht weg – aber ich ziehe mich innerlich zurück. Und später, viel später, hole ich es nach. Wenn ich mich traue.

Masking ist nicht nur ein soziales Phänomen. Es ist auch ein Beziehungsmuster.

Wer gelernt hat, Gefühle nur dosiert zu zeigen, wird selten tief verbunden wirken. Und wer sich ständig selbst regulieren muss, hat oft keine Kapazität für die Emotionen anderer. So entsteht Einsamkeit mitten in der Beziehung.

Strategien für Verbindung trotz Unterschied

Was also tun, wenn Nähe nicht automatisch Verständnis bedeutet?

-

Sprache finden für Unterschiede. Nicht jeder PDA-Betroffene reagiert gleich. Nicht jede Autistin fühlt gleich. Wenn wir unsere eigenen Reaktionsmuster kennen, können wir sie erklären.

-

Fragen stellen statt vermuten. "Was brauchst du gerade?" ist oft hilfreicher als "Ich weiß, wie du dich fühlst."

-

Raum lassen für Schweigen. Nähe entsteht nicht immer durch Reden. Manchmal auch durch Nicht-weggehen.

-

Kommunikations-Tools für PDA und ADHS: Bullet-Points statt Monologe. Voice-Memos statt Textfluten. Humor als Türöffner.

-

Scham entkoppeln: Die Erkenntnis, dass Bedürftigkeit kein Beweis von Schwäche ist, sondern eine Form von Mut.

Und: Mitgefühl darf Verständnis ersetzen. Ich muss nicht alles fühlen, um dazubleiben. Ich muss nicht alles teilen, um es zu respektieren.

Fazit: Verbindung ist kein Automatismus – aber eine Einladung

Neurodivergenz bedeutet nicht automatisch Nähe. Aber sie kann eine gemeinsame Sprache sein – wenn beide sie sprechen wollen.

Verbindung braucht Mut. Und sie braucht Wiederholung.

Wir müssen lernen, uns nicht nur zu sehen – sondern auch auszuhalten, wenn wir einander nicht sofort spüren.

Denn manchmal ist das größte Geschenk nicht das perfekte Verstehen. Sondern das einfache Dableiben.

Vielleicht hast du heute keine Antwort. Aber vielleicht bist du jemandes Beweis, dass Nähe trotzdem möglich ist.

Herzlich, FliWi

#neurodivergenz #pdaalltag #authentischleben #adhs #traumaheilung #masking #beziehungsthemen #verständnis #fliwiblog #ehrlichstattangepasst

Kommentar hinzufügen

Kommentare